Energy-Charts

Energy-Charts

Blackout in Spanien und Portugal – Ursachenforschung und strukturelle Schwächen im Fokus

Stromversorgung wiederhergestellt, Ursachenforschung im Gange

Nach dem Blackout in Spanien und Portugal am 28. April 2025, über den Cleanthinking gestern ausführlich berichtet hat, ist die Stromversorgung in den betroffenen Regionen weitgehend wiederhergestellt. Laut El País wurde bis zum 29. April 2025 „99 % der Stromversorgung“ in Spanien wiederhergestellt, wobei die Wiederherstellung „schrittweise und progressiv“ erfolgte (El País).

In Portugal, das besonders stark vom Blackout in Spanien und Portugal betroffen war, normalisiert sich die Lage ebenfalls, jedoch stehen die Behörden und Experten nun vor der Herausforderung, die Ursachen dieses beispiellosen Ereignisses zu klären.

Dieser Artikel vertieft die Analyse mit Fokus auf Portugal, stützt sich auf das Interview mit Energieforscher Bruno Burger in der ZEIT sowie weitere Quellen und beleuchtet die Konsequenzen und strukturellen Schwächen, die der Stromausfall in Spanien offenlegt.

Was ist passiert? – Technische Details und widersprüchliche Angaben

Der Blackout in Spanien und Portugal begann am 28. April 2025 um 12:33 Uhr mit einem dramatischen Frequenzeinbruch. Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme beobachtete: „Die Frequenz ist von 50 Hertz auf 49,84 Hertz eingebrochen“ (ZEIT).

Er erklärt, dass ein solcher Frequenzabfall auftritt, wenn „plötzlich zu wenig Strom zur Verfügung steht, um die Verbraucher zu versorgen“, und vergleicht dies mit einem Auto, das bergauf nicht genug Gas bekommt. In seinen Daten sieht er, dass „2,2 Gigawatt ausgefallen sind – das entspricht ungefähr der Kapazität einer Hochspannungsleitung oder zwei Blöcken eines Kernkraftwerks.“

Doch die Zahlen variieren je nach Quelle erheblich, was die Komplexität der Analyse verdeutlicht. El País berichtet von einem weitaus größeren Ausfall: „In fünf Sekunden verschwanden 15 Gigawatt (GW) an Stromerzeugung aus dem System“, was „60 Prozent des Stroms, der zu diesem Zeitpunkt in Spanien verbraucht wurde“, entspricht (El País).

Die Stuttgarter Nachrichten zitieren Regierungspräsident Pedro Sánchez mit einem Einbruch von „5 Gigawatt in wenigen Sekunden“ (Stuttgarter Nachrichten). Diese Diskrepanz zeigt, dass selbst Experten und offizielle Stellen noch keine einheitliche Einschätzung des Ausmaßes des Stromausfalls in Spanien haben.

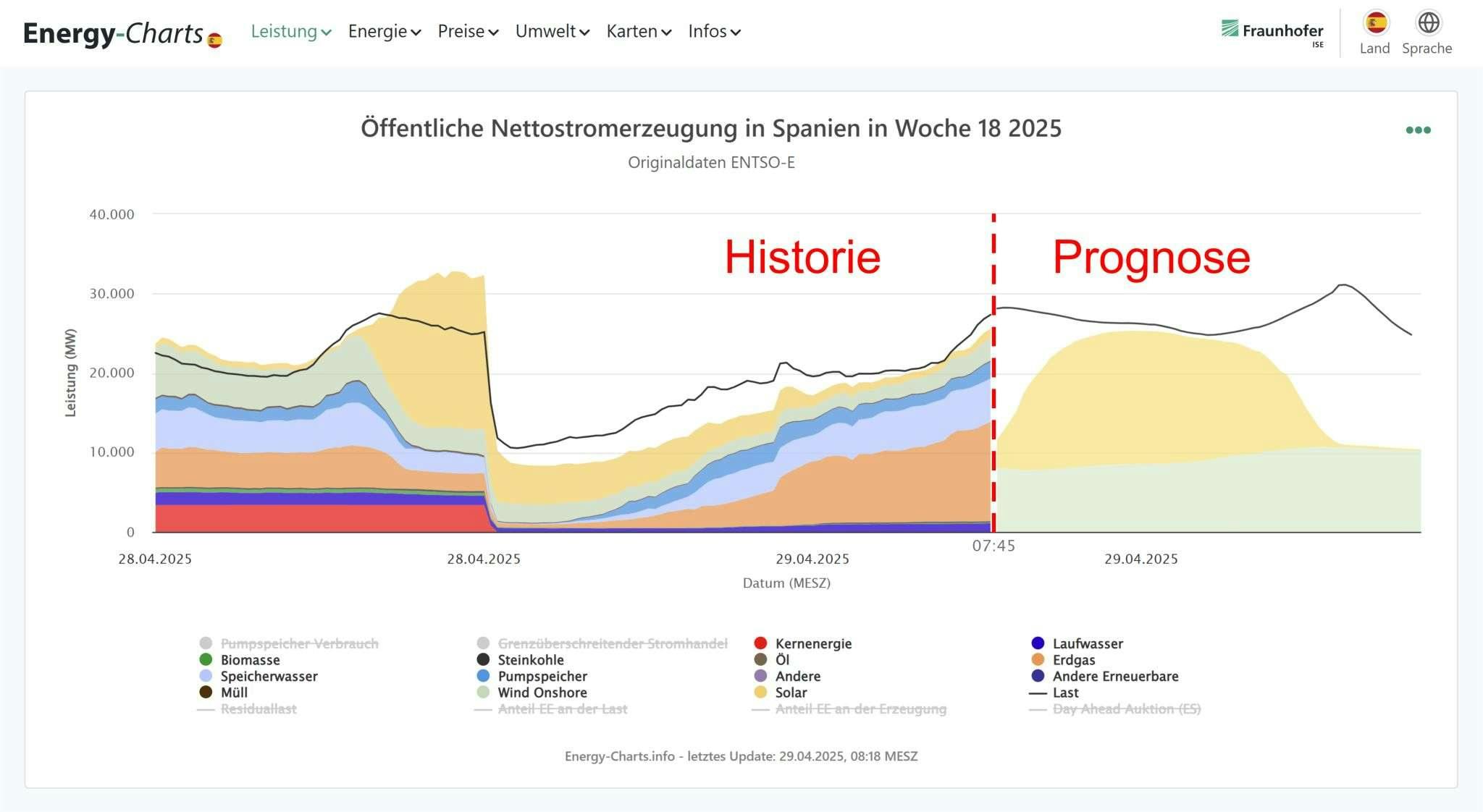

Die Energy-Charts-Grafik (Quelle) liefert visuelle Klarheit: Am 28. April 2025 fällt die Stromproduktion gegen 12:33 Uhr drastisch ab. Besonders betroffen sind die Kernkraft (rot) und Erdgas (orange), die nahezu auf null sinken. Wasserkraft (blau) und Solar (gelb) bleiben kurzfristig stabil, können den Ausfall jedoch nicht kompensieren.

Windenergie (grün) spielt in diesem Zeitraum eine untergeordnete Rolle. Die Grafik zeigt zudem, dass die Last (schwarze Linie) ebenfalls einbricht, was auf eine automatische Abschaltung von Verbrauchern hinweist, um das Netz zu stabilisieren.

Ursachen: Technische Probleme, Wetter oder Cyberangriff?

Die genaue Ursache des Blackouts in Spanien und Portugal bleibt unklar, und die Behörden sind vorsichtig mit voreiligen Schlüssen. Der portugiesische Netzbetreiber REN äußert sich zurückhaltend und spricht von „anomalen Schwingungen in den Höchstspannungsleitungen (400 KV)“, die durch „induzierte atmosphärische Vibration“ aufgrund „extremer Temperaturschwankungen im Landesinneren Spaniens“ verursacht wurden (N-TV).

Diese Erklärung bleibt jedoch vage, und Bruno Burger relativiert solche Schwankungen: „Eine Netzschwankung wie die heutige in Spanien sieht man häufig in Deutschland. Das wird normalerweise schnell ausgeregelt“, etwa durch andere Kraftwerke (N-TV).

Eine weitere Hypothese ist ein Cyberangriff, die jedoch von Experten und offiziellen Stellen weitgehend entkräftet wurde. Lukasz Olejnik, Cybersicherheitsexperte am King’s College London, betont: „Es gibt kein ‚klares Symptom‘, das es uns erlaubt, mit Sicherheit zu sagen, dass ein solcher Blackout auf einen Cyberangriff zurückzuführen ist“ (El País; X).

Er fügt hinzu: „Ein Angriff könnte sich gegen Transformatoren oder Umspannwerke richten und die Hardware so lange beschädigen, bis sie ausfällt. Die Koordinierung eines so großen und synchronisierten Angriffs wäre jedoch äußerst schwierig.“

EU-Ratspräsident António Costa bestätigt: „Keine Hinweise auf einen Cyberangriff“ (N-TV). Auch die spanische Regierung, vertreten durch Pedro Sánchez, mahnt zur Zurückhaltung: „Wir werden nicht spekulieren“ (El País).

Andere mögliche Ursachen, wie ein technischer Defekt in einem Kraftwerk oder eine beschädigte Leitung, wurden von Burger ebenfalls genannt, ohne dass er spekulieren wollte: „Die Ursache könnte auch ein technischer Defekt in einem Kraftwerk oder eine beschädigte Leitung gewesen sein“ (ZEIT).

Er schließt auch erneuerbare Energien als Auslöser aus: „Die Leistungsspitze für Solarenergie ist in Spanien gegen 14 Uhr. Der Stromausfall war schon früher, daran sollte es nicht gelegen haben“ (ZEIT).

Konsequenzen: Portugals Isolation und die Schwächen des Verbundsystems

Der Blackout in Spanien und Portugal legt strukturelle Schwächen im europäischen Stromverbund offen, die besonders Portugal hart trafen. Bruno Burger erklärt: „Spanien und Portugal sind über Frankreich nicht so stark an das Verbundnetz angebunden. Portugal hat sowieso nur Spanien als direkten Nachbarn“ (ZEIT).

Diese schwache Anbindung führte dazu, dass Reserven aus anderen Ländern nicht rechtzeitig helfen konnten: „Wenn die Leitung zwischen Frankreich und Spanien zu schwach ist, bringt es nichts, wenn die Pumpspeicher in Deutschland, der Schweiz oder Österreich schnell mehr Strom produzieren“ (N-TV).

Für Portugal hatte dies dramatische Folgen. Da Spanien der einzige direkte Nachbar ist, war das Land während des Stromausfalls in Spanien besonders isoliert. „Portugal hat sowieso nur Spanien als direkten Nachbarn, da kann niemand einspringen, wenn es östlich des Landes zum Schadensfall kommt“, erläutert Burger (N-TV).

Die Auswirkungen waren massiv: „Aufzüge blieben stecken, Züge blieben stehen, Flüge fielen aus“, berichtet die ZEIT (ZEIT). In Spanien fielen sogar Kliniken aus, die dank Notstromaggregaten jedoch weiterarbeiten konnten (N-TV).

Die Wiederherstellung der Stromversorgung gestaltete sich schwierig, insbesondere wegen der Kernkraftwerke. Burger erklärt: „Die Kernkraftwerke wurden komplett vom Netz genommen und können nach einer Schnellabschaltung erst nach einem Tag wieder Strom erzeugen“ (N-TV).

In Spanien wurden Speicherwasser- und Pumpspeicherkraftwerke rasch wieder ans Netz gebracht, und die Wiederherstellung begann in Gebieten nahe Frankreich, wie Katalonien und Aragonien, bevor sie sich auf andere Regionen wie Madrid und Valencia ausdehnte (El País). In Portugal, das stark von Spanien abhängig ist, zog sich die Wiederherstellung entsprechend in die Länge.

Langfristige Konsequenzen: Infrastruktur und Resilienz

Der Blackout in Spanien und Portugal wirft Fragen zur Resilienz des europäischen Stromverbunds auf. Burger betont den Vorteil eines großen Netzverbunds: „Je größer der Netzverbund ist, desto mehr Absicherung gibt es“ (ZEIT). Doch die schwache Anbindung der iberischen Halbinsel zeigt, dass diese Absicherung nicht überall gleichermaßen funktioniert.

„Das Prinzip des europäischen Energieverbunds ist generell nicht anfälliger, als wenn sich jedes Land selbst versorgt“, erklärt Burger, aber „wenn die Leitung zwischen Frankreich und Spanien zu schwach ist“, bleibt die Unterstützung aus anderen Ländern wirkungslos (N-TV).

In Deutschland sieht die Lage anders aus. Eine Sprecherin der Bundesnetzagentur betont: „Das elektrische Energieversorgungssystem ist redundant ausgelegt und verfügt über zahlreiche Sicherungsmechanismen“ (N-TV).

Burger verweist auf den letzten großen Blackout in Deutschland im Jahr 2006, aus dem Lehren gezogen wurden: „Die Einspeiserichtlinien für erneuerbare Energien wurden angepasst, sodass solche Extremfälle beherrscht werden können“ (ZEIT).

Nach dem Stromausfall: Notwendigkeit von Investitionen und Transparenz

Der Blackout in Spanien und Portugal ist ein Weckruf für Europa. Die schwache Anbindung der iberischen Halbinsel ans europäische Netz muss verbessert werden, um künftige Stromausfälle in Spanien und Portugal zu verhindern. Gleichzeitig zeigt das Ereignis, wie wichtig eine schnelle und transparente Kommunikation ist, um Spekulationen wie die über einen Cyberangriff zu entkräften.

Die genaue Ursache bleibt unklar, aber die Ereignisse unterstreichen die Dringlichkeit, in Infrastruktur und Resilienz zu investieren – insbesondere für Länder wie Portugal, die durch ihre geografische Lage besonders verwundbar sind.

Martin Ulrich Jendrischik, Jahrgang 1977, beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren als Journalist und Kommunikationsberater mit sauberen Technologien. 2009 gründete er Cleanthinking.de – Sauber in die Zukunft. Im Zentrum steht die Frage, wie Cleantech dazu beitragen kann, das Klimaproblem zu lösen. Die oft als sozial-ökologische Wandelprozesse beschriebenen Veränderungen begleitet der Autor und Diplom-Kaufmann Jendrischik intensiv. Als „Clean Planet Advocat“ bringt sich der gebürtige Heidelberger nicht nur in sozialen Netzwerken wie Twitter / X oder Linkedin und Facebook über die Cleanthinking-Kanäle ein.

Juan José Mateo | Pedro García

Juan José Mateo | Pedro García

[…] am 28. April 2025 hat Spanien und Portugal erschüttert (Cleanthinking berichtete hier und dort) – und eine hitzige Debatte ausgelöst: Waren Solarkraftwerke schuld, oder könnten sogenannte […]

Na, wenn die Meldungen noch zwischen 2 und 15 GW streuen, sind wir noch weit von einer Aufklärung entfernt.

[…] Blackout in Spanien und Portugal – Ursachenforschung und strukturelle Schwächen im Fokus […]