Kernfusion: Fortschritte und Herausforderungen auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung

Die Kernfusion, seit Jahrzehnten als vielversprechende Energiequelle der Zukunft gepriesen, bleibt trotz technologischer Fortschritte eine ferne Vision für die kommerzielle Energiegewinnung. Eine aktuelle Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) zeigt, dass die Kernfusion aus energiewirtschaftlicher Perspektive heute genauso weit von einer kommerziellen Nutzung entfernt ist wie in den 1950er Jahren, als die Entwicklung für zivile Zwecke begann.

ITER: Ein Meilenstein mit Hindernissen

Das International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) Projekt ist ein beeindruckendes Beispiel für internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, aber auch für die Herausforderungen, die mit Großprojekten in der Fusionsforschung einhergehen. Ursprünglich in den 1980er Jahren als Gemeinschaftsprojekt der USA und der Sowjetunion konzipiert, hat ITER eine turbulente Geschichte durchlaufen.

Die anfängliche Vision sah einen Demonstrationsreaktor für die 2020er Jahre vor, doch die Realität hat diese Pläne mehrfach überholt. Heute, im Jahr 2025, rechnet man mit einer Inbetriebnahme nicht vor der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Die Kosten sind von den ursprünglich veranschlagten fünf Milliarden Euro auf über 50 Milliarden Euro gestiegen – eine Verzehnfachung, die die Komplexität und den Umfang des Projekts unterstreicht.

ITER-Generaldirektor Pietro Barabaschi hat kürzlich einen neuen Zeitplan vorgestellt, der den Beginn der Forschungsaktivitäten für das Jahr 2034 vorsieht. Diese Verzögerung ist das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren: Die COVID-19-Pandemie hat die internationale Zusammenarbeit erschwert, Qualitätsprobleme bei Schlüsselkomponenten mussten bewältigt werden, und die ursprüngliche Planung erwies sich als zu optimistisch angesichts der technischen Herausforderungen.

Trotz dieser Rückschläge bleibt ITER ein Leuchtturmprojekt der Fusionsforschung. Es verkörpert den Traum von sauberer, nahezu unbegrenzter Energie und demonstriert die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, gemeinsam an Lösungen für globale Herausforderungen zu arbeiten.

Technische Herausforderungen und Anpassungen

Die technischen Voraussetzungen für eine Fusionsreaktion sind äußerst komplex und erfordern:

- Extrem hohe Temperaturen

- Spezielle Materialien wie Supraleiter

- Präzise Steuerung des Plasmas

ITER hat auf diese Herausforderungen reagiert, indem der Plan angepasst wurde:

- Verwendung von Wolfram statt Beryllium als Material für die erste Wand, basierend auf Forschungsergebnissen des ASDEX Upgrade-Experiments

- Implementierung einer stärkeren Plasmaheizung als ursprünglich vorgesehen

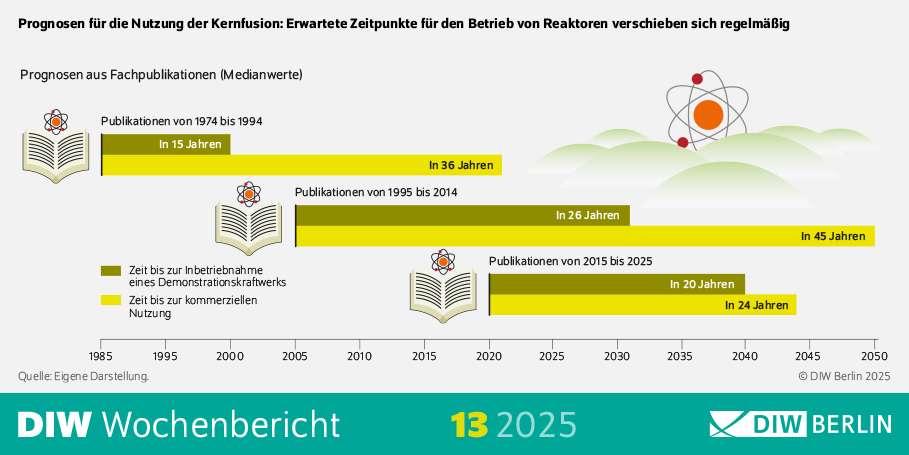

Die „Fusionskonstante“: Prognosen zur Marktreife

Die „Fusionskonstante“ ist ein faszinierendes Phänomen in der Kernfusionsforschung. Sie beschreibt die Beobachtung, dass die geschätzte Zeit bis zur Marktreife der Kernfusion seit Jahrzehnten konstant zwischen 20 und 40 Jahren liegt – unabhängig vom Zeitpunkt der jeweiligen Vorhersage.

Dieses Phänomen spiegelt die anhaltenden technischen Herausforderungen wider, denen sich die Forscher gegenübersehen. Trotz kontinuierlicher Fortschritte in der Plasmaphysik, der Materialwissenschaft und der Magnettechnologie scheint das Ziel einer kommerziell nutzbaren Kernfusion stets in gleicher Entfernung zu bleiben.

Die „Fusionskonstante“ ist nicht nur ein Scherz unter Physikern, sondern auch ein ernsthaftes Thema für Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung. Sie wirft Fragen auf über die Natur langfristiger wissenschaftlicher Projekte, die Komplexität der Kernfusion und die Schwierigkeit, technologische Durchbrüche vorherzusagen. Gleichzeitig dient sie als Mahnung, realistische Erwartungen zu setzen und die Kernfusionsforschung als Marathon, nicht als Sprint zu betrachten.

Neue Dynamik durch private Initiativen

Trotz der Herausforderungen bei Großprojekten wie ITER hat sich in den letzten Jahren eine neue Dynamik in der Fusionsforschung entwickelt, getrieben von privat kofinanzierten Unternehmen:

- Investitionen: In den vergangenen zehn Jahren flossen zweistellige Milliardenbeträge in etwa 80 private kleine und mittelgroße Unternehmen der Branche.

- Innovative Ansätze: Diese Unternehmen setzen auf neue Technologien wie leistungsfähigere Magnetspulen und fortschrittliche Lasertechnologien.

Einige prominente Beispiele für private Initiativen sind:

- Helion Energy

- Tokamak Energy

- Commonwealth Fusion Systems

- SHINE Technologies

Diese Unternehmen verfolgen oft alternative Konzepte zur Kernfusion, die sie als kosteneffizienter und schneller umsetzbar erachten.

Optimismus vs. Pessimismus: Kontroverse Stimmen zur Kernfusion

Die Debatte um die Zukunft der Kernfusion wird von stark divergierenden Meinungen geprägt. Auf der einen Seite stehen Optimisten wie Bob Mumgaard, CEO von Commonwealth Fusion Systems, der verkündet: „Fusion ist die Zukunft des globalen Energiesektors, und das erste Fusionskraftwerk wird in Kürze seinen Betrieb aufnehmen. Das weltweit erste kommerzielle Fusionskraftwerk sollte in den nächsten Jahren Baubeginn haben.“

Im krassen Gegensatz dazu steht die pessimistische Einschätzung von Claudia Kemfert, Energieexpertin beim DIW. Sie warnt: „Das Ziel, in Deutschland den ersten Kernfusionsreaktor bauen zu wollen, ist herausgeschmissenes Geld. Die Technologie wird erst in vielen Jahrzehnten zur Verfügung stehen, in der Zeit muss die Energiewende abgeschlossen sein.“

Diese konträren Sichtweisen verdeutlichen die Unsicherheit und Kontroverse, die die Zukunft der Kernfusion umgeben.

Herausforderungen und kritische Stimmen

Trotz des Optimismus privater Investoren bleiben fundamentale Herausforderungen bestehen:

- Plasmastabilität: Experten weisen darauf hin, dass das komprimierte Plasma voraussichtlich instabil sein wird.

- Wirtschaftlichkeit: Unabhängige Analysen sind seit langem kritisch bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit von Kernfusionsreaktoren.

- Zeitrahmen: Die Fusion Industry Association berichtet von 33 Unternehmen weltweit, die an der Kernfusion arbeiten. Jedoch stehen viele dieser Start-ups in Bezug auf wissenschaftlich-technische Machbarkeit auf wackligen Füßen.

Forschungsbedarf und zukünftige Entwicklungen

Eine Kurzstudie des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) identifiziert kritische Wissenslücken und daraus resultierende Forschungsbedarfe:

- Technische Machbarkeit: Obwohl die Realisierbarkeit eines Energie liefernden Fusionsplasmas in absehbarer Zeit erreicht werden könnte, sind noch jahrzehntelange Anstrengungen in Forschung und Entwicklung notwendig.

- Interdisziplinäre Betrachtung: Neben der technischen Machbarkeit müssen auch ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt werden.

Auswirkungen auf die Energiewende

Angesichts der langen Entwicklungszeiträume und der bestehenden Unsicherheiten kommt die DIW-Studie zu dem Schluss, dass die Kernfusion für die aktuelle Energiewende irrelevant ist. Stattdessen empfehlen die Forscher:

- Anpassung der öffentlichen Forschungsförderung

- Verschiebung von Forschungskapazitäten von der Grundlagenforschung zur angewandten Forschung

- Fokussierung auf anwendungsorientierte Forschung statt unrealistischer Hoffnungen auf eine baldige Marktreife der Kernfusion

Internationale Zusammenarbeit und Herausforderungen

Die Komplexität der Kernfusionsforschung erfordert eine intensive internationale Zusammenarbeit, die jedoch auch Herausforderungen mit sich bringt:

- Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund der Beteiligung verschiedener Länder

- Störungen in den Lieferketten, insbesondere während der COVID-19-Pandemie

- Strenge Vorschriften, vergleichbar mit denen für Kernkraftwerke

Technologischer Fortschritt und Anpassungsbedarf

Die lange Dauer von Projekten wie ITER führt dazu, dass sie Gefahr laufen, dem technologischen Fortschritt hinterherzuhinken. Dies erfordert kontinuierliche Anpassungen:

- Laufende Modifikationen an den ITER-Plänen, um mit aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten

- Integration neuer Erkenntnisse aus anderen Forschungsprojekten, wie beispielsweise die Verwendung von Wolfram statt Beryllium

Wirtschaftliche Aspekte und Investitionen

Die Kernfusionsforschung hat in den letzten Jahren erhebliche private Investitionen angezogen:

- Mehr als 4,7 Milliarden US-Dollar wurden von privaten Unternehmen eingeworben

- Investoren wie Bill Gates, Jeff Bezos und George Soros engagieren sich in diesem Bereich

Diese Investitionen spiegeln das große Potenzial wider, das der Kernfusion zugeschrieben wird, aber auch die Bereitschaft, hohe Risiken einzugehen.

Lesen Sie auch: Atomkraft-Revival: Wie mit Desinformation versucht wird, ein totes Pferd weiterzureiten

Fazit und Ausblick

Die Kernfusion bleibt ein faszinierendes und vielversprechendes Forschungsgebiet mit dem Potenzial, die globale Energieversorgung zu revolutionieren. Jedoch zeigen die aktuellen Entwicklungen und Analysen, dass der Weg zur kommerziellen Nutzung noch lang und mit vielen Herausforderungen gepflastert ist:

- Technische Hürden: Die Beherrschung der Plasmaphysik und die Entwicklung geeigneter Materialien erfordern weitere intensive Forschung.

- Zeitlicher Horizont: Realistische Einschätzungen gehen von mehreren Jahrzehnten bis zur möglichen kommerziellen Nutzung aus.

- Wirtschaftliche Unsicherheiten: Die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Energiequellen bleibt fraglich.

- Forschungsförderung: Eine Neuausrichtung der Förderung hin zu anwendungsorientierter Forschung wird empfohlen.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Kernfusion ein wichtiges Forschungsfeld mit potenziell weitreichenden Auswirkungen auf die globale Energieversorgung. Die Kombination aus staatlicher Grundlagenforschung und privatwirtschaftlichen Innovationen könnte in den kommenden Jahren zu unerwarteten Durchbrüchen führen. Dennoch ist es wichtig, realistische Erwartungen zu setzen und die Kernfusion als langfristiges Forschungsprojekt zu betrachten, das parallel zu anderen nachhaltigen Energielösungen entwickelt werden sollte.

Martin Ulrich Jendrischik, Jahrgang 1977, beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren als Journalist und Kommunikationsberater mit sauberen Technologien. 2009 gründete er Cleanthinking.de – Sauber in die Zukunft. Im Zentrum steht die Frage, wie Cleantech dazu beitragen kann, das Klimaproblem zu lösen. Die oft als sozial-ökologische Wandelprozesse beschriebenen Veränderungen begleitet der Autor und Diplom-Kaufmann Jendrischik intensiv. Als „Clean Planet Advocat“ bringt sich der gebürtige Heidelberger nicht nur in sozialen Netzwerken wie Twitter / X oder Linkedin und Facebook über die Cleanthinking-Kanäle ein.