Foto von Matt Palmer auf Unsplash

Foto von Matt Palmer auf Unsplash

2024: Wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Deutscher Wetterdienst DWD meldet Rekorde bei Temperaturen und Niederschlägen

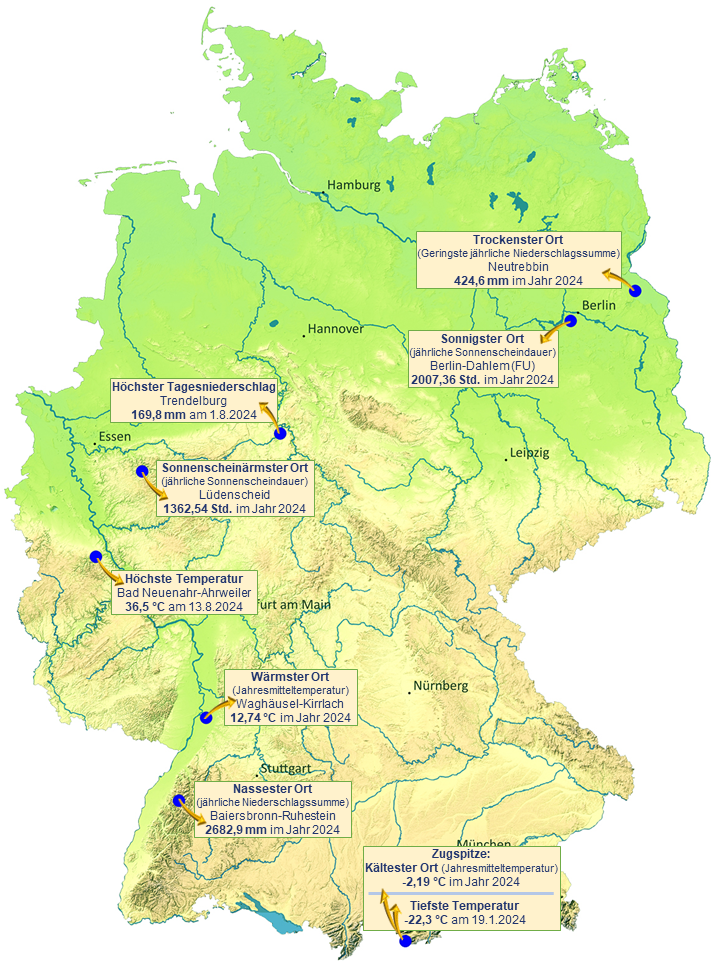

Das Jahr 2024 hat mehrere Klima-Rekorde, u.a. als wärmstes Jahr aufgestellt: Mit einer Durchschnittstemperatur von 10,9 Grad Celsius war es das wärmste Jahr seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Dieser Wert übertraf den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2023 um 0,3 Grad Celsius und zeigt, wie stark sich die klimatische Normalität in Deutschland verschiebt. Doch nicht nur die Temperaturen waren außergewöhnlich – auch die Niederschlagsmengen erreichten neue Spitzenwerte, was das Jahr zu einem der feuchtesten der letzten Jahrzehnte machte. Die Kombination aus Rekordwärme und ungewöhnlich hohen Regenmengen unterstreicht die komplexen Wechselwirkungen des Klimawandels.

Ein milder Winter als zentraler Treiber des Temperaturrekords

Der Temperaturrekord des Jahres 2024 ist vor allem auf einen extrem milden Winter zurückzuführen, zeigt der Deutsche Wetterdienst DWD im Klimastatusreport 2024. Besonders der Februar stach mit einer Monatsanomalie von +6,2 K hervor – ein Wert, der in dieser Form noch nie zuvor beobachtet wurde. Frost- und Eistage waren in diesem Winter nahezu eine Seltenheit, was nicht nur Auswirkungen auf die Natur hatte, sondern auch das Alltagsleben vieler Menschen veränderte.

Die milden Temperaturen setzten sich auch im Frühjahr fort. Bereits am 5. April wurde der erste Sommertag mit Temperaturen über 25 Grad Celsius verzeichnet – so früh wie nie zuvor in Deutschland. Diese ungewöhnliche Wärmeperiode zog sich durch das gesamte Jahr, wobei extreme Hitzewellen jedoch ausblieben. Die höchste Temperatur des Jahres lag bei vergleichsweise moderaten 36,5 Grad Celsius im August.

Regenmengen auf Rekordniveau: Ein unerwartetes Bild

Während hohe Temperaturen oft mit Trockenheit einhergehen, zeigte sich das Jahr 2024 in dieser Hinsicht überraschend anders. Mit einer Gesamtjahresniederschlagsmenge von etwa 902 Millimetern war es deutlich feuchter als die langjährigen Durchschnittswerte der Referenzzeiträume 1961–1990 und 1991–2020. In mehreren Regionen wurden sogar neue Rekorde für die höchsten Niederschlagsmengen innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums aufgestellt.

Diese Regenmengen hatten sowohl positive als auch negative Folgen. Einerseits trugen sie zur Erholung der Grundwasserspeicher bei, die in den vergangenen Jahren durch anhaltende Trockenheit stark beansprucht worden waren. Andererseits führten sie in einigen Gebieten zu wiederholten Hochwasserereignissen. Besonders betroffen waren Regionen mit ohnehin hoher Bodenfeuchtigkeit, wo die Böden den zusätzlichen Regen nicht mehr aufnehmen konnten. Städte und Gemeinden mussten ihre Hochwasserschutzmaßnahmen verstärken, während Landwirte mit überschwemmten Feldern zu kämpfen hatten.

Lesen Sie auch: Global Energy Review 2025: Wetterextreme und Chinas Rolle im Fokus

Die Vegetation begann deutlich früher als üblich zu wachsen, und erste Anzeichen des Frühlings waren bereits im Januar sichtbar. Auch wirtschaftliche Bereiche wie die Landwirtschaft mussten sich auf diese veränderten Bedingungen einstellen: Während einige Kulturen von der frühen Wärme profitierten, gerieten andere durch das Fehlen eines schützenden Frostes unter Stress.

Globale Zusammenhänge: Meeresoberflächentemperaturen als Schlüssel

Die außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen in Deutschland sind Teil eines globalen Trends. Auch weltweit wurde das Jahr 2024 als das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen bestätigt. Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung waren die außergewöhnlich hohen Meeresoberflächentemperaturen, die nicht nur das Wettergeschehen beeinflussten, sondern auch langfristige klimatische Veränderungen vorantreiben.

Weitere Politik-News: Wälder als CO₂-Speicher? Fähigkeit schwindet zunehmend

Die Erwärmung der Ozeane hat weitreichende Folgen: Sie verstärkt Wetterextreme wie Starkregen oder Dürreperioden und beeinflusst globale Wind- und Strömungsmuster. Zudem trägt sie zur Beschleunigung des Klimawandels bei, da wärmere Meere weniger CO₂ aufnehmen können und somit den Treibhauseffekt weiter verstärken.

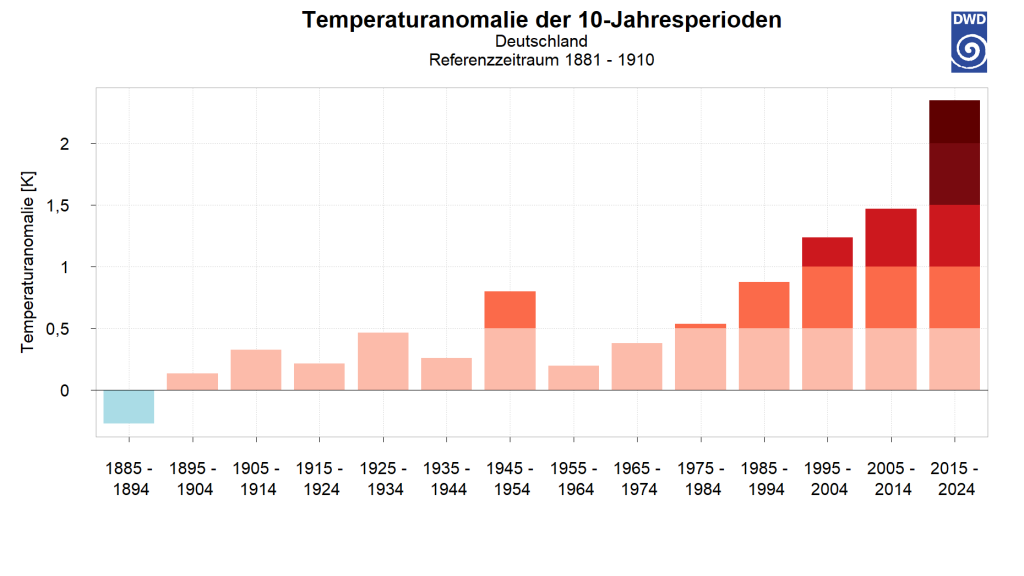

Eine beschleunigte Verschiebung klimatischer Normalität

Die Häufung von Rekordjahren – nach 2014 und 2023 nun auch 2024 – zeigt eine deutliche Verschiebung dessen, was früher als „normal“ galt. Extreme Wetterereignisse wie milde Winter oder intensive Niederschläge werden zunehmend zur Regel. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Berechnungsmodelle angepasst, um diese beschleunigte Veränderung besser abzubilden. Deutschland liegt mittlerweile im langfristigen Trend bei einer Erwärmung von etwa +2,5 °C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau – ein Wert, der deutlich über den bisher angenommenen +1,9 °C liegt.

Diese Entwicklung hat nicht nur Auswirkungen auf das Wettergeschehen selbst, sondern auch auf zahlreiche gesellschaftliche Bereiche. Infrastrukturprojekte müssen zunehmend an häufigere Hochwasserereignisse angepasst werden; Landwirte stehen vor neuen Herausforderungen durch veränderte Wachstumsbedingungen; und auch das Gesundheitssystem muss sich auf häufiger auftretende Hitzeperioden einstellen.

Ausblick: Chancen und Herausforderungen

Das Jahr 2024 verdeutlicht einmal mehr die Komplexität des Klimawandels: Neben den negativen Folgen wie Hochwasser oder veränderten Vegetationszyklen bietet es auch positive Aspekte wie die Erholung der Grundwasserspeicher durch hohe Niederschlagsmengen. Dennoch bleibt klar, dass die langfristigen Auswirkungen dieser Veränderungen gravierend sind und sowohl Anpassungsmaßnahmen als auch effektive Klimaschutzstrategien erfordern.

Die Daten aus diesem Jahr liefern wertvolle Erkenntnisse für Wissenschaft und Politik – sie zeigen jedoch vor allem eines: Die Zeit für entschlossenes Handeln wird immer knapper. Während kurzfristige Anpassungen notwendig sind, bleibt langfristig nur eine Reduktion der Treibhausgasemissionen als nachhaltiger Weg zur Stabilisierung des Klimasystems.

Deutschland steht vor der Herausforderung, seine Rolle als Vorreiter im Klimaschutz weiter auszubauen und gleichzeitig Lösungen für die unmittelbaren Folgen des Klimawandels zu finden. Das Jahr 2024 war ein neuerlicher Weckruf, dass die klimatischen Veränderungen schneller eintreten als erwartet und umfassendes Handeln erfordern.

Martin Ulrich Jendrischik, Jahrgang 1977, beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren als Journalist und Kommunikationsberater mit sauberen Technologien. 2009 gründete er Cleanthinking.de – Sauber in die Zukunft. Im Zentrum steht die Frage, wie Cleantech dazu beitragen kann, das Klimaproblem zu lösen. Die oft als sozial-ökologische Wandelprozesse beschriebenen Veränderungen begleitet der Autor und Diplom-Kaufmann Jendrischik intensiv. Als „Clean Planet Advocat“ bringt sich der gebürtige Heidelberger nicht nur in sozialen Netzwerken wie Twitter / X oder Linkedin und Facebook über die Cleanthinking-Kanäle ein.